|

Personne

n’a le droit de commander une voiture sans autorisation administrative

|

En

1945 , la France vit une drôle de paix dans une économie de pénurie.

En 1948, personne n’a le droit de commander une voiture sans

autorisation administrative et les allocations d’essence sont

strictement mesurées. Un décret n’autorise les constructeurs

à vendre 1 auto en France que s'ils en exportent 3.

C’est

dans ce contexte qu’affluent les commandes vers la 2CV

tandis que faute de machines neuves et de matières premières

la production démarre au compte goutte.

(800 en 1949 – 6000 en 1950 )– Très vite les listes

d’inscriptions s’allongent au point que Citroën doit établir

des priorités |

|

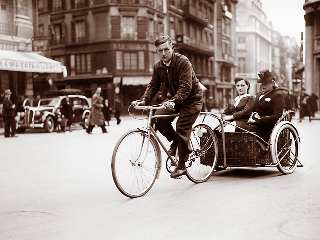

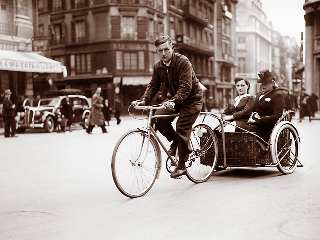

Boulanger

n’a jamais oublié ce jour de 1935 où il avait remarqué les

nombreuses charrettes des paysans qui encombraient les routes

pour aller à la foire. Ces carrioles attelées d’un cheval ou

d’un âne lui semblaient l’image du retard d’équipements

des campagnes françaises .

Dans

le monde de l’entre deux guerres secoué par les progrès

techniques, 8.000.000

de paysans continuaient de cultiver leurs champs avec les outils

et les méthodes de leur grand père. |

|

|

Boulanger

pensait à l’économie de temps et d’argent que leur

procurait une petite voiture sobre et pratique. Pour lui, la

cause était entendue.

C’était d’abord pour motoriser les

fermes isolées dans la France profonde qu’il valait faire la

TPV.

En

conséquence, les campagnards et leurs entourages tels

les médecins, curés, vétérinaires, artisans, représentants

figuraient en tête des listes d’attente. Mais on s’aperçut

rapidement que bien d’autres catégories réclamaient le 2CV

|

|

|

La

vie en France fut loin de redevenir normale dès la Libération.

Les restrictions du temps de l’Occupation continuèrent.

En

ce qui concerne la production automobile, l’État disposait de

nombreuses façons d’intervenir, en amont et en aval, et ne

s’en privait pas, ce qui faussait considérablement le marché.

En

amont, le gouvernement agissait par le contrôle des

approvisionnements avec tout un arsenal de moyens réglementaires

dans les attributions des crédits, des matières premières,

des machines et de l’énergie.

|

En

aval, il contrôlait le marché par des quotas obligatoires

d’exportation, l’obligation de servir ses prioritaires (armée,

administration), la taxation arbitraire des prix et le rationnement de

la distribution : chaque acquéreur potentiel devait préalablement

se procurer auprès des fonctionnaires idoines une licence d’achat

attribuée en nombre limité et selon des listes de catégories

professionnelles. À cela s’ajoutait le rationnement de l’essence,

en deux secteurs de prix définis eux aussi selon l’activité exercée.

Le

résultat n’était guère brillant. En 1948, le parc automobile français

ne représentait que 60 % de celui de 1938. Dans un article de

fond, Charles Faroux révélait en septembre 1948, qu’en un an, 40 000

voyageurs de commerce avaient pu acheter 24 voitures ! “Un

constructeur, écrivait-il, livre sur le marché intérieur 3 076 véhicules,

2 420 sont alloués aux ministères et aux administrations, 656 à

ceux qui travaillent.”

En

octobre 1948, on annonce l’instauration d’un régime de “liberté

proportionnelle”, terme ambigu qui signifie que 10 % de la

production d’un constructeur doivent aller aux prioritaires de l’État,

60 % à l’exportation, moyennant quoi 30 % pourront être

vendus “librement” (mais aux prix bloqués par l’administration)

sur le territoire français. Ce n’est que vers l’année 1949 que la

pression de l’État commencera à se relâcher – et que la ruée des

acheteurs provoquera, par leur nombre, de nouvelles attentes

obligatoires.

|